唯一地面に接している部位

足は立った時に唯一地面に接している部位であり、足の裏にはメカノレセプターと言われる多くの感覚器が存在します。

メカノレセプターが正常に作用した場合、身体の姿勢や動きに関する情報(体性感覚)を脳に送ることで、地面が凸凹していたり、傾いているなど、感じとった情報を脳に伝達し、状況に合った動きを選んで、各筋肉に指令を出すことで身体のバランスを保ちます。

全身の4分の1の骨が集中している

足部には、片足26個両足部だけで52個の骨が存在しており、実に全身の骨の約4分の1が集中していることになります。

各骨と骨の間には関節が存在しているため、骨・関節ともに多く存在しています。

つまり、足部は感覚受容器・骨・関節が多く密集し、立っている時は唯一地面と接していることから、足部の歪みや脆弱さは全身に波及し影響を与えることは容易に想像できますよね。

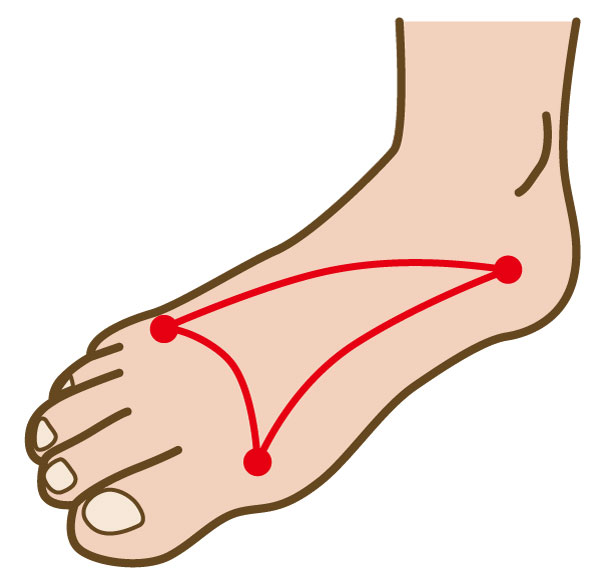

3本のアーチが存在する

足裏には、内側縦アーチ・外側縦アーチ・横アーチと呼ばれる計3本のアーチが存在します。

アーチは一般的にいうと、土踏まずのことです。

土踏まずは、足底腱膜や後脛骨筋と腓骨筋の共働による「ウィンドラス機構」というものによって形成されます。

土踏まずの主な役割としては衝撃を吸収することや体重を支えることにありますが、機能低下によって足が疲れやすくなったり、骨や関節などに負担がかかり膝痛や外反母趾などのさまざまな障害を引き起こします。

唯一筋肉が付いていないフリーベアリング(距骨)の存在

足首には、足部で唯一筋肉が付していないフリーな骨「距骨」があります。

この骨は滑車やバランサーといった役割をもち、足首が滑らかに動かし、二足歩行をするために必要とされています。

また、全身の負荷がかかり、筋肉の付着もないため歪むことがあります。

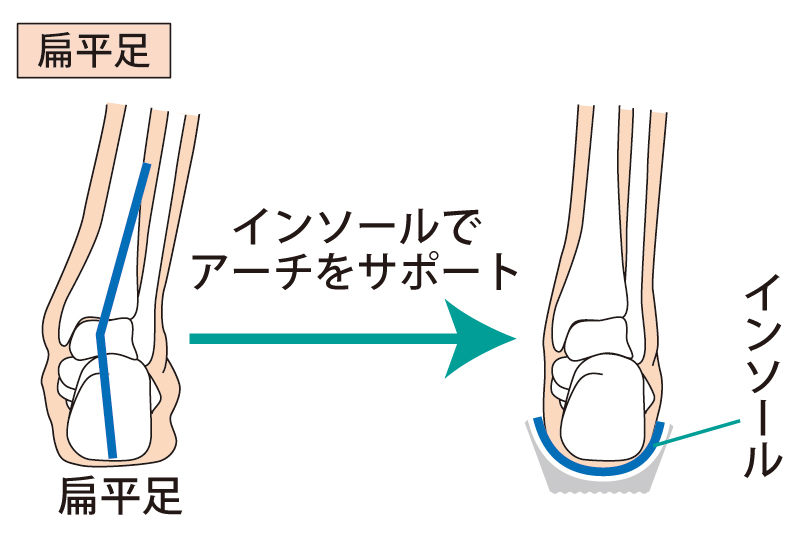

扁平足(過回内)

一度は聞いたことがある「扁平足」。

中には扁平足で悩む方も多いのではないでしょうか?

扁平足は距骨が原因で起こることがしばしばあります。

距骨が内側に倒れこむことをオーバープロネーション(過回内)と呼び、これにより以下のような状態になります。

- 土踏まずを含めた足のアーチ構造が適切に形成されにくくなる

- 土踏まずによる衝撃吸収機能が働かなくなる

- 外反母趾や内反小趾になりやすくなる

さらにオーバープロネーションが引き起こると、膝や股関節、腰などにもさまざまな影響を及ぼし、X脚やO脚などの外見上の問題も引き起こります。

足型測定

足型を撮ることでさまざまな問題点が見えてきます。

足の本来の理想の形は、

- バランスの取れた重心

- 指が5本とも使えている

- カカトは綺麗なタマゴ型

のようになっていることですが、扁平足や開帳足と呼ばれるようなアーチの低下が問題になるケースでは、縦のアーチや横のアーチが崩れ、外反母趾や内反小趾といった傾向が確認できます。

FPI検査

Foot Posture Index(略してFPI)と呼ばれる検査法を行い、距骨の位置・アーチの高さ・足首の傾きなどを数値化する検査法により、扁平足の度合いや足の傾向を確認します。

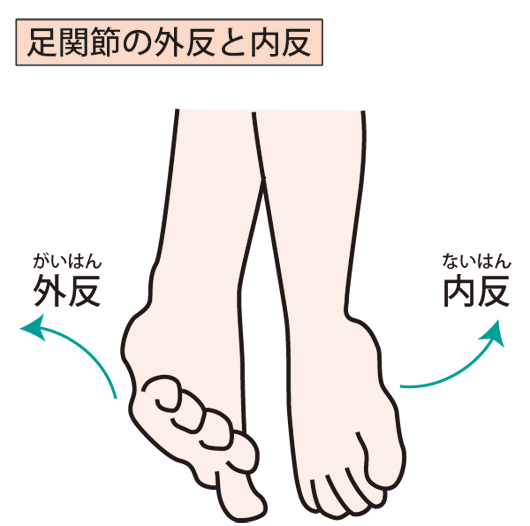

捻挫の種類

足首の捻挫は、大きく分けると「内反捻挫」と「外反捻挫の」2つのパターンがあり、関節の構造上、内反捻挫の方が発症しやすいです。

捻挫した際に、内側に捻ったのか、外側に捻ったのかで、どこをどのように痛めたのかの仮説が変わってくるので、発症時の状況は覚えておいた方がいいです。

また、内反捻挫は主に3つの靭帯損傷で好発します。

・前距腓靭帯

・踵腓靭帯

・後距腓靭帯

治療は、靭帯損傷のグレード(1~3度)や生活背景、骨折の疑いの有無などによって判断されます。

数週間の固定や安静をしている方も多くいますが、近年では過度なアイシングや安静・固定、湿布や痛み止めの服用は控えた治療が好ましいとされています。

アイシングや松葉杖や湿布、痛み止めを長期的に処方されている方は注意が必要です。

疲労骨折

扁平足や足部の機能低下があるにも関わらず、ハードなスポーツの練習や硬いアスファルトでの走り込みなど、負荷かかる動作を繰り返すと疲労骨折の発症も少なくありません。

また、好発年齢は成長期(特に15~6歳)やその前後とされており、中学生~高校生に多く見られます。

疲労骨折の起きやすい箇所はシンスプリントと呼ばれる脛・腓骨や第3中足骨、第4中足骨、第5中足骨に発症します。

- 脛骨(すねの骨)

- 中足骨(足の甲の骨)

- 腓骨(すねの外側の細い骨)

痛みを我慢して繰り返し練習を継続していると、足を引きづってしまうほどの痛みに繋がることもあるので、早めの練習の中止や治療の開始・テーピングでの保護などを検討されてください。

外反母趾

外反母趾とは、足の親指(母趾)が小指側に向かって「く」の字に曲がる変形状態です。

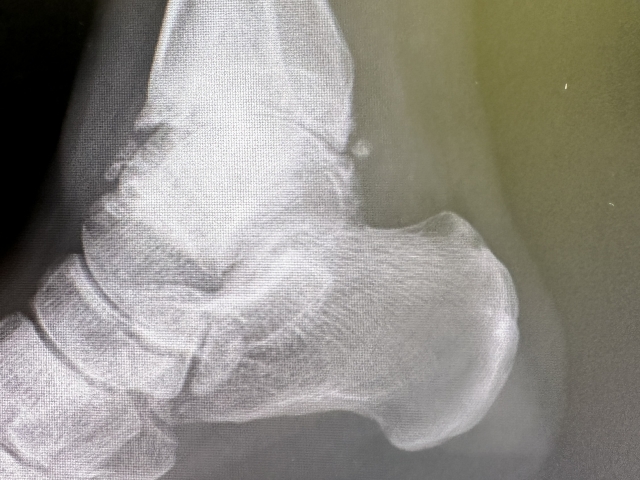

外反母趾の診断は、レントゲンで第一中足骨と親指の骨の角度(HV角)を測定して、20度以上の角度がつくものを外反母趾と診断します。

HV角が20度~30度は軽度、30度~40度が中等度、40度以上が重度に分類されます。

主な原因は、扁平足やハイヒールを頻繁に履くことで起きてきます。

炎症が続いている場合、まだ進行中だといえるので早めの処置をオススメ致します。

また、マメや胼胝(タコ)も足部の歪み等が問題になることが多く、シューズの中での摩擦や圧迫により引き起こります。

インソールが有効

距骨の歪みや扁平足の矯正には、インソールが有効です。

インソールは、靴の中敷きのことです。

中敷きを入れることでシューズを履いている間は足部の矯正された状態になるので、歩行や長時間の立ち仕事などがグッと楽になります。

また、重要なポイントとしては即効性があることで、靴にインソールを挿入するだけで効果を発揮するので、長期的なリハビリや筋力増加、テーピングなどをせずとも一定の効果を得ることができます。

WELLPORTへご相談ください

足のことで困ったら熊本県益城町・熊本市周辺からアクセスしやすいWELLPORTへご相談ください。

WELLPORTでは、足の治療やインソールの販売等行っております。

アスリートから高齢者まで足のお悩みをご相談いただいてるので安心してお越しください。